ねじの歴史~始まりから18世紀~

皆さんの身近によく使われている「ねじ」。

建物や車、飛行機、ロケット、家具にペットボトルなど様々な用途で使われています。

もちろん機械の組立には、欠かせない存在です。

そんなねじについて、何章かにわたり書いていこうと思います。

第一章:ねじの歴史

ねじの起源

ねじの起源には諸説あり、

①巻き貝をヒントに作られたという説

浜辺で海堀をしていた原始人が巻貝を食べるために葦の棒で突き刺し、回転させて身を取り出しました。食べるという人間の欲求からねじと人類との最初の接点になった説。

②木に巻き付く植物をヒントに作られたという説

木に巻き付く蔓植物の螺旋状の跡が、ねじの形状を連想させたという説。

どちらの説が正しいかは定かではありませんが、どちらも自然界の螺旋状の構造からねじのアイデアが生まれたという点で共通しています。

起源が明らかではないほど、何世紀も前から私たち人類の生活に欠かせないもの、それがねじなのです。

|

|

ねじの誕生(紀元前300年頃/古代ギリシャ時代)

アルキメデスのねじ

螺旋を模した私たちが知っているねじの形状になった最初のものが「アルキメデスのねじ」と言われています。

アルキメデスが灌漑用(かんがいよう)に発明したとされる装置で、

螺旋状の軸が筒の中で回転をすることで、水をくみ上げていました。

回転運動から直線運動へ変換するというねじの運動原理を形にした最初の装置です。

その後は、ワインやオリーブの搾油機に木製のねじが使われ、少しずつねじが人類の生活に生かされるようになってきました。

レオナルド・ダ・ヴィンチの「締結ねじ」(15世紀後半)

アルキメデスのねじや搾油機の用途は、運動用に限られていました。

レオナルド・ダ・ヴィンチの登場により、ねじは締結用としての進化を遂げます。

レオナルドの機械スケッチにはねじ、歯車、リフト構造など詳細に書かれており、その中でもねじを作るための「ねじ切り盤」が特徴的です。

ねじ切りダイスによるねじの加工原理が描かれており、2本の親ねじ、スライトレストと換え歯車まで用意した、近代的な構造を有するねじ切り旋盤になります。

日本では、スケッチを参考にし製作されたねじ切り盤が「ヤマザキマザック工作機械博物館」で見ることができます。

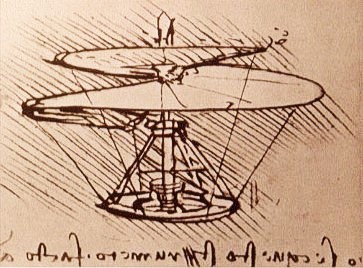

レオナル・ド・ダヴィンチの「空気ねじ」(15世紀後半)

ねじのらせん構造を応用した、ヘリコプターの原理である「空気ねじ」を考案しました。

空気をねじで押し下げることで物体を浮かす計画で、スケッチには回転する翼が空気にねじ込まれていく過程など様々なメモ書きが残されています。

このスケッチが人類史上初めて機械を使って空を飛ぼうとする最初の紙記録になります。

ダ・ヴィンチが描いたヘリコプター「空気スクリュー(aerial screw)」 / image credit:public domain/wikimedia ダ・ヴィンチが描いたヘリコプター「空気スクリュー(aerial screw)」 / image credit:public domain/wikimedia |

金属ねじの誕生(15~18世紀)

16世紀中頃には、腕時計や甲冑などに締結用の金属ねじが使用されていました。

そんな中精密なねじを必要とするものが誕生します。

それが六分儀です。

15世紀半ば~17世紀半ばはまさに大航海時代。

スペインやポルトガルを中心としたヨーロッパ諸国は、地球規模の航海や探検に繰り出します。

この時代の航海に使用されていたものが、羅針盤やアストロラーベといった天体観測器です。

アストロラーベは紀元前に発明され、経度を測るために使用されていました。

18世紀になるとアストロラーベに代わり六分儀が誕生します。

六分儀では、地平線と天体の角度と、その観測時刻により観測点の経度や緯度を求め、海図上の位置を推定することができます。

水平線を基準に天体を測定することで、観測点が動いたとしても水平線と天体の位置は安定しているため、位置精度の向上を可能にしました。

そんな高精度な六分儀に欠かせないのが、目盛り刻印器です。

この刻印器のねじを製作するため改良に尽力した人物が、イギリスの数学者、天文学者であるジェシー・ラムスデンです。

ラムスデンがねじ切り旋盤を発明し、作ったねじは1インチあたり125個(ピッチ0.2mm)のねじ山があったそうです。

ここまでは18世紀までのねじの歴史について紹介させていただきました。

次章は18世紀以降の産業革命とねじについて書いていこうと思います!